COURS 22 : CONTREPOINT

Consulter l’ensemble des articles de cette rubrique

Consulter l’ensemble des articles de cette rubrique

CONTREPOINT à deux voix deux notes contre une

Écriture de la ligne mélodique

Dans ces exercices, les longs mouvements dynamiques, c’est à dire conjoints et continus sont préférables. Bien entendu, on peut toujours insérer un peu d’intervalles disjoints de manière à ce que la ligne soit complémentaire du CD.

A 2 contre une, n’hésitez pas également à agrandir le plus possible l’ambitus de la mélodie (distance entre la note la plus haute et la plus basse) tout en conservant sa linéarité. C’est le meilleur moyen d’éviter que la mélodie ne soit trop statique.

Quinte et octave au posé à deux notes contre une

A deux notes contre une, la quinte et l’octave au posé doivent être utilisées avec les mêmes règles de préparation et de résolution qu’en contrepoint note contre note. Toutefois, le fait qu’il y ait des notes au levé précédent offre un peu de souplesse à ces règles.

Si la note au levé précédent est consonante, on considère le mouvement à partir du levé précédent jusqu’au posé suivant.

Si la note au levé précédent est consonante, on considère le mouvement à partir du levé précédent jusqu’au posé suivant.

Si la note au levé précédent est dissonante, on considère le mouvement à partir du posé précédent jusqu’au posé suivant.

Si la note au levé précédent est dissonante, on considère le mouvement à partir du posé précédent jusqu’au posé suivant.

La note au levé consonante convient très bien pour amener une octave ou une quinte au posé en mouvement oblique.

La note au levé consonante convient très bien pour amener une octave ou une quinte au posé en mouvement oblique.

4+ et 5- consonantes

La quarte augmentée et la quinte diminuée au posé peuvent être utilisées comme consonances à condition d’être résolues en mouvement contraire conjoint aux deux parties sur le posé suivant.

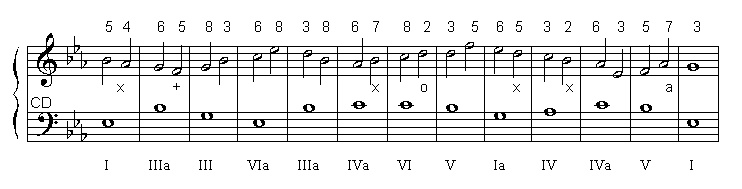

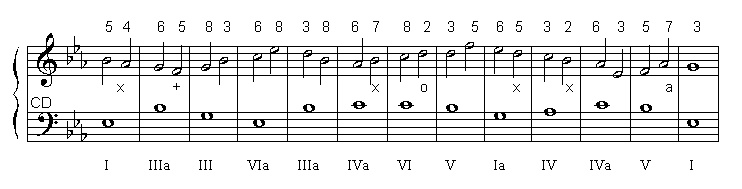

Exemple de réalisation

j’ai choisi volontairement un exercice difficile. Ce CD comporte en effet beaucoup d’intervalles disjoints.

Avant de commencer, analysez bien votre chant donné. Il comporte des tronçons faciles, les mouvements conjoints : vous pourrez donc y placer le ou les intervalles disjoints qui vous arrangent. Mais les passages où se trouvent les mouvements disjoints sont plus difficiles et il y en a beaucoup ici : votre mélodie sera donc presque obligatoirement conjointe et parfois plus statique. Il est possible d’anticiper ces passages dans lesquels vous serez plus limité en cherchant d’avance la ou les notes qui conviennent car il n’existe pas forcément plusieurs solutions face à ces intervalles. Par contre dans les passages conjoints vous pourrez placer plus facilement de longs mouvements dynamiques et même y placer de petits intervalles disjoints.

Avant de commencer, analysez bien votre chant donné. Il comporte des tronçons faciles, les mouvements conjoints : vous pourrez donc y placer le ou les intervalles disjoints qui vous arrangent. Mais les passages où se trouvent les mouvements disjoints sont plus difficiles et il y en a beaucoup ici : votre mélodie sera donc presque obligatoirement conjointe et parfois plus statique. Il est possible d’anticiper ces passages dans lesquels vous serez plus limité en cherchant d’avance la ou les notes qui conviennent car il n’existe pas forcément plusieurs solutions face à ces intervalles. Par contre dans les passages conjoints vous pourrez placer plus facilement de longs mouvements dynamiques et même y placer de petits intervalles disjoints.

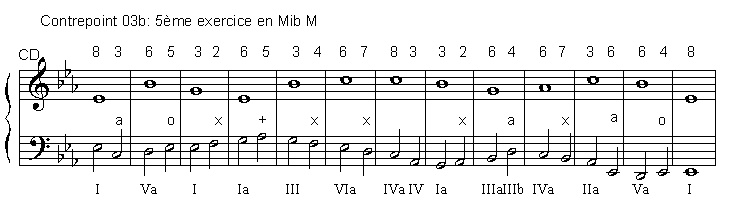

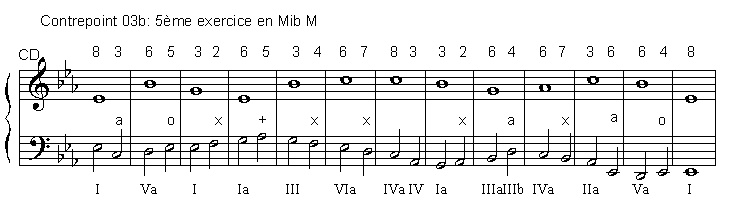

- contrepoint 03b

Dans ces deux exercices, j’ai préféré laissé un peu de symétrie entre les deux lignes afin que mes mélodies conservent un minimum d’intérêt.

Dans ces deux exercices, j’ai préféré laissé un peu de symétrie entre les deux lignes afin que mes mélodies conservent un minimum d’intérêt.

Quant l’exercice est terminé, chantez votre ligne mélodique. Vous devez percevoir sa cohérence et retrouver les messages et les fonctions que vous y avez placés.

Quant l’exercice est terminé, chantez votre ligne mélodique. Vous devez percevoir sa cohérence et retrouver les messages et les fonctions que vous y avez placés.

Ne pas placer les posés d’abord :

Ne pas placer les posés d’abord :

En contrepoint, il est essentiel de penser des lignes mélodiques. Il ne faut donc surtout pas commencer par placer les notes au posé dans la voix à 2 contre une, et ensuite ajouter les notes au levé. Cette manière de procéder ne peut pas donner de bons résultats mélodiques. La bonne méthode consiste à penser la ligne en plaçant les deux notes (levé et posé suivant) dans un même temps.

- Imprimer doc

article publié le jeudi 5 juin 2014 et lu 13041 fois.

Jean-Luc KUCZYNSKI est compositeur et professeur de composition musicale depuis 1988 aux ACM et depuis 1999 à l’école d’écriture et de composition Polyphonies.

Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis !

Articles les plus lus de Jean-Luc KUCZYNSKI

Réaliser ses travaux d’écriture à l’aide d’un éditeur de partitions (I)

Les logiciels éditeurs de partitions présentent bien des avantages. Aussi, j’encourage évidemment leur usage pour la réalisation des exercices d’écriture de notre école. A condition d’utiliser efficacement toutes ses fonctionnalités, un logiciel comme Finale, il en est de même pour les éditeurs équivalents, permet de réaliser des partitions avec une présentation graphique de niveau professionnel.

Lire l’article

Article

Dans MAO mode d’emploi • le 8 février 2005 • 10394 lectures

Chiffrages et notation des accords (I). Les chiffrages américains

Toute musique basée sur la tonalité et les modes, qu’elle soit classique, jazz, chanson ou autre dispose des même sept accords. Leur structure est relativement simple et strictement identique dans toutes les musiques. Toutefois, leurs chiffrages ou leurs notations différent et peuvent sembler parfois d’un abord complexe. Dans cette petite mise point, nous nous intéresserons d’abord aux chiffrages américains, utilisés en jazz et en musique de variété puis au prochain article, au chiffrage classique de la basse continue.

Article

Dans Comme par exemple • le 20 mars 2013 • 221366 lectures

Petit lexique de l’étudiant en composition (mise à jour juin 2015)

Voici une sélection d’œuvres incontournables, classiques et contemporaines, que nous vous conseillons d’écouter et de lire en vous procurant les partitions (lorsque cela est possible, pour une majorité des œuvres présentées). Ce lexique traverse toute l’histoire de la musique occidentale (de Guillaume de Machaut à Pascal Dusapin).

Il est enrichi régulièrement de dossiers musicologiques vers lesquels pointent les hyperliens indiqués sur l’œuvre, le compositeur ou l’époque.

Nous conseillons de vous y plonger de temps en temps, et de la garder sous le coude tout au long de votre formation !

MISE A JOUR : juin 2015 Lire l’article

Article

Dans Dossiers musicologiques • le 23 mai 2015 • 27140 lectures

Lire une partition d’orchestre

Suivre la musique sur une partition d’orchestre est plus aisé qu’on ne pense avant de s’y être essayé. Toutefois, il importe de connaître certaines conventions de présentation qui régissent l’écriture d’une telle partition. Cet article présente les principales indications instrumentales à connaître et leur évolution, pour vous permettre, élèves de Polyphonies, de vous appuyer sur ce mémo, non seulement lorsque vous suivez la partition de l’œuvre que vous écoutez (activité que nous ne conseillerons jamais assez), mais aussi dans vos propres recherches en écriture ou vos travaux d’orchestration.

Article

Dans Comme par exemple • le 5 septembre 2007 • 93961 lectures

Introduction à l’analyse : l’art de la variation dans la sonate k331 de Mozart (IV)

De tous temps, la variation a été un genre musical très prisé des compositeurs. Elle offre en effet des possibilités de renouvellement mélodique ou harmonique quasi illimitées. Poursuivons donc l’étude du premier mouvement de la sonate pour piano k331 de Mozart, dont nous avons déjà abordé le thème dans un précédent article, par l’analyse de la première des six variations. Et découvrons également l’art de la variation de Mozart. lire l’article

Article

Dans Comme par exemple • le 15 octobre 2015 • 30961 lectures

![]() Consulter l’ensemble des articles de cette rubrique

Consulter l’ensemble des articles de cette rubrique![]() Si la note au levé précédent est consonante, on considère le mouvement à partir du levé précédent jusqu’au posé suivant.

Si la note au levé précédent est consonante, on considère le mouvement à partir du levé précédent jusqu’au posé suivant.

![]() Si la note au levé précédent est dissonante, on considère le mouvement à partir du posé précédent jusqu’au posé suivant.

Si la note au levé précédent est dissonante, on considère le mouvement à partir du posé précédent jusqu’au posé suivant.

![]() La note au levé consonante convient très bien pour amener une octave ou une quinte au posé en mouvement oblique.

La note au levé consonante convient très bien pour amener une octave ou une quinte au posé en mouvement oblique.![]() Avant de commencer, analysez bien votre chant donné. Il comporte des tronçons faciles, les mouvements conjoints : vous pourrez donc y placer le ou les intervalles disjoints qui vous arrangent. Mais les passages où se trouvent les mouvements disjoints sont plus difficiles et il y en a beaucoup ici : votre mélodie sera donc presque obligatoirement conjointe et parfois plus statique. Il est possible d’anticiper ces passages dans lesquels vous serez plus limité en cherchant d’avance la ou les notes qui conviennent car il n’existe pas forcément plusieurs solutions face à ces intervalles. Par contre dans les passages conjoints vous pourrez placer plus facilement de longs mouvements dynamiques et même y placer de petits intervalles disjoints.

Avant de commencer, analysez bien votre chant donné. Il comporte des tronçons faciles, les mouvements conjoints : vous pourrez donc y placer le ou les intervalles disjoints qui vous arrangent. Mais les passages où se trouvent les mouvements disjoints sont plus difficiles et il y en a beaucoup ici : votre mélodie sera donc presque obligatoirement conjointe et parfois plus statique. Il est possible d’anticiper ces passages dans lesquels vous serez plus limité en cherchant d’avance la ou les notes qui conviennent car il n’existe pas forcément plusieurs solutions face à ces intervalles. Par contre dans les passages conjoints vous pourrez placer plus facilement de longs mouvements dynamiques et même y placer de petits intervalles disjoints.

![]() Dans ces deux exercices, j’ai préféré laissé un peu de symétrie entre les deux lignes afin que mes mélodies conservent un minimum d’intérêt.

Dans ces deux exercices, j’ai préféré laissé un peu de symétrie entre les deux lignes afin que mes mélodies conservent un minimum d’intérêt.![]() Quant l’exercice est terminé, chantez votre ligne mélodique. Vous devez percevoir sa cohérence et retrouver les messages et les fonctions que vous y avez placés.

Quant l’exercice est terminé, chantez votre ligne mélodique. Vous devez percevoir sa cohérence et retrouver les messages et les fonctions que vous y avez placés.![]() Ne pas placer les posés d’abord :

Ne pas placer les posés d’abord :